Il primo libro di César Vallejo, Gli araldi neri, è l’orto di una nuova poesia in Perù. Non esagera, per fraterna esaltazione, Antenor Orrego quando afferma che “a partire da questo seminatore si inizia una nuova epoca della libertà, dell’autonomia poetica, della vernacola articolazione verbale” (Panoramas, ensayo sobre César Vallejo).

Vallejo è un poeta di una stirpe, di una razza. In Vallejo si trova, per la prima volta nella nostra letteratura, sentimento indigeno verginalmente espresso. Melgar — segno larvato, frustrato — nei suoi yaravíes è ancora un prigioniero della tecnica classica, un gregario della retorica spagnola. Vallejo, invece, consegue nella sua poesia uno stile nuovo. Il sentimento indigeno ha nei suoi versi una modulazione propria. Il suo canto è integramente suo. Al poeta non basta portare un messaggio nuovo. Necessita portare anche una tecnica e un linguaggio nuovi. La sua arte non tollera l’equivoco e artificiale dualismo dell’essenza e della forma. “La deroga alla vecchia impalcatura retorica — rimarca giustamente Orrego — non era un capriccio o un’arbitrarietà del poeta, era una necessità vitale. Quando si comincia a comprendere l’opera di Vallejo, si comincia a comprendere anche la necessità di una tecnica rinnovata e distinta”. Il sentimento indigeno è in Melgar qualcosa che si intravede solamente nel fondo dei sui versi; in Vallejo è qualcosa che si vede affiorare pienamente nel verso stesso cambiando la sua struttura. In Melgar non è se non l’accento; in Vallejo è il verbo. In Melgar, infine, non è se non lamento erotico; in Vallejo è impresa metafisica. Vallejo è un creatore assoluto. Gli araldi neri avrebbe potuto essere la sua unica opera. Non per questo Vallejo avrebbe smesso di inaugurare nel processo della nostra letteratura una nuova epoca. In questi versi del portico de Gli araldi neri principia forse la poesia peruviana (Peruviana, nel senso di indigena).

Ci sono colpi nella vita, così forti… Io non so! Colpi come dell’odio di Dio; come se di fronte ad essi la risacca di tutto il sofferto ristagnasse nell’anima… Io non so! Sono pochi; però sono… Aprono scuri solchi sul volto più fiero e sul dorso più forte. Saranno forse i puledri dei barbari attila; o gli araldi neri che ci manda la Morte. Sono le cadute profonde dei Cristi dell’anima, di qualche fede da adorare che il Destino blasfema. Questi colpi sanguinosi sono le crepitazioni di qualche pane che nella porta del forno ci si brucia. E l’uomo… Povero… povero! Gira gli occhi, come quando sopra la spalla ci chiama una manata; gira gli occhi folli, e tutto il vissuto ristagna, come pozzo di colpa, nello sguardo. Ci sono colpi nella vita, così forti… Io non so!

Classificato entro la letteratura mondiale questo libro, Gli araldi neri, appartiene parzialmente, per il suo titolo verbigrazia, al ciclo simbolista. Però il simbolismo è di tutti i tempi. Il simbolismo, d’altra parte, si presta meglio di ogni altro stile all’interpretazione dello spirito indigeno. L’indio, come animista e bucolico, tende a esprimersi in simboli e immagini antropomorfiche o contadine. Vallejo inoltre non è se non in parte simbolista. Si trovano nella sua poesia — soprattutto della prima maniera — elementi di simbolismo, così come si incontrano elementi di espressionismo, di dadaismo e surrealismo. Il valore sostantivo di Vallejo è quello del creatore. La sua tecnica è in continua elaborazione. Il procedimento, nella sua arte, corrisponde a uno stato d’animo. Quando Vallejo ai suoi inizi prende in prestito, per esempio, il suo metodo da Herrera y Reissig, lo adatta al suo personale lirismo.

Ma il fondamentale, il caratteristico nella sua arte è la nota india. C’è in Vallejo un americanismo genuino ed essenziale; non un americanismo descrittivo o locale. Vallejo non ricorre al folclore. La parola quechua, il giro vernacolare non si inseriscono artificiosamente nel suo linguaggio; sono in lui prodotto spontaneo, cellula propria, elemento organico. Si potrebbe dire che Vallejo non elegge i suoi vocaboli. Il suo autoctonismo non è deliberato. Vallejo non si sprofonda nella tradizione, non si interna nella storia, per estrarre dal suo oscuro sostrato perdute emozioni. La sua poesia e il suo linguaggio emanano dalla sua carne e dalla sua anima. Il suo messaggio è in lui. Il sentimento indigeno opera nella sua arte forse senza che lui lo sappia né lo voglia.

Uno dei tratti più netti e chiari dell’indigenismo di Vallejo mi sembra la sua frequente attitudine alla nostalgia. Valcárcel, al quale dobbiamo forse la più corretta interpretazione dell’anima autoctona, dice che la tristezza dell’indio non è se non nostalgia. Ebbene, Vallejo è raffinatamente nostalgico. Ha la tenerezza dell’evocazione. Però l’evocazione in Vallejo è sempre soggettiva. Non si deve confondere la nostalgia concepita con tanta purezza lirica con la nostalgia letteraria dei passatisti. Vallejo è nostalgico, ma non meramente retrospettivo. Non anela l’Impero come il passatismo perricholesco al Vicereame. La sua nostalgia è una protesta sentimentale o una protesta metafisica. Nostalgia dell’esilio; nostalgia dell’assenza.

Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita

de junco y capulí;

ahora que me asfixia Bizancio y que dormita

la sangre como flojo cognac dentro de mí.

("Idilio Muerto", Los Heraldos Negros)

*

Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa,

donde nos haces una falta sin fondo!

Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá

nos acariciaba: "Pero hijos..."

("A mi hermano Miguel", Los Heraldos Negros)

*

He almorzado solo ahora, y no he tenido

madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua,

ni padre que en el facundo ofertorio

de los choclos, pregunte para su tardanza

de imagen, por los broches mayores del sonido.

(XXVIII, Trilce)

*

Se acabó el extraño, con quien, tarde

la noche, regresabas parla y parla.

Ya no habrá quien me aguarde,

dispuesto mi lugar, bueno lo malo.

Se acabó la calurosa tarde;

tu gran bahía y tu clamor; la charla

con tu madre acabada

que nos brindaba un té lleno de tarde.

(XXXIV, Trilce)

Altre volte Vallejo presagisce la nostalgia che verrà:

Ausente! La mañana en que a la playa

del mar de sombra y del callado imperio,

como un pájaro lúgubre me vaya,

será el blanco panteón tu cautiverio.

("Ausente", Los Heraldos Negros)

*

Verano, ya me voy. Y me dan pena

las manitas sumisas de tus tardes.

Llegas devotamente; llegas viejo;

y ya no encontrarás en mi alma a nadie.

("Verano", Los Heraldos Negros)

Vallejo interpreta la razza in un istante in cui tutte le sue nostalgie, perforata da un dolore di tre secoli, si esacerbano. Però — e in questo si identifica anche un tratto dell’anima india —, i suoi ricordi sono pieni di quella dolcezza di tenero mais che Vallejo gusta malinconicamente quando ci parla del “facondo offertorio delle pannocchie”.

Vallejo ha nella sua poesia il pessimismo dell’indio. La sua esitazione, la sua domanda, la sua inquietudine si risolvono scetticamente in un “perché!”. In questo pessimismo si incontra sempre un fondo di pietà umana. Non c’è in lui nulla di satanico né di morboso. È il pessimismo di un’anima che soffre ed espia “la pena degli uomini” come dice Pierre Hamp. Questo pessimismo è privo di ogni origine letteraria. Non traduce una romantica disperazione di adolescente turbato dalla voce di Leopardi o di Schopenhauer. Riassume l’esperienza filosofica, condensa l’attitudine spirituale di una razza, di un popolo. Non si cerchino parentele o affinità con il nichilismo o lo scetticismo intellettualisti dell’Occidente. Il pessimismo di Vallejo, come il pessimismo dell’indio, non è un concetto ma un sentimento. Ha una vaga trama di fatalismo orientale che lo approssima, piuttosto, al pessimismo cristiano e mistico degli slavi. Però non si confonde mai con quella nevrastenia angustiata che conduce al suicidio i lunatici personaggi di Andreiev e Arzibachev. Si potrebbe dire che così come non è un concetto, non è nemmeno una nevrosi.

Questo pessimismo si presenta pieno di dolcezza e carità. Ed è perché non lo genera un egocentrismo, un narcisismo, disincantati ed esasperati, come in quasi tutti i casi del ciclo romantico. Vallejo sente tutto il dolore umano. La sua pena non è personale. La sua anima “è triste fino alla morte” della tristezza di tutti gli uomini. E della tristezza di Dio. Perché per il poeta non esiste solamente la pena degli uomini. In questi versi ci parla della pena di Dio:

Siento a Dios que camina tan en mí, con la tarde y con el mar. Con él nos vamos juntos. Anochece. Con él anochecemos, Orfandad... Pero yo siento a Dios. Y hasta parece que él me dicta no sé qué buen color. Como un hospitalario, es bueno y triste; mustia un dulce desdén de enamorado: debe dolerle mucho el corazón. Oh, Dios mío, recién a ti me llego, hoy que amo tanto en esta tarde; hoy que en la falsa balanza de unos senos, mido y lloro una frágil Creación. Y tú, cuál llorarás tú, enamorado de tanto enorme seno girador Yo te consagro Dios, porque amas tanto; porque jamás sonríes; porque siempre debe dolerte mucho el corazón.

Altri versi di Vallejo negano questa intuizione della divinità. In “I dadi eterni” il poeta si rivolge a Dio con amarezza rancorosa. “Tu che sei stato sempre bene, non senti nulla della tua creazione”. Però il vero sentimento del poeta, fatto sempre di pietà e di amore, non è questo. Quando il suo lirismo, esente da ogni coercizione razionalista, fluisce liberamente e generosamente, si esprime in versi come questi, i primi che dieci anni fa mi rivelarono il genio di Vallejo:

El suertero que grita "La de a mil", contiene no sé qué fondo de Dios. Pasan todos los labios. El hastío despunta en una arruga su yanó. Pasa el suertero que atesora, acaso nominal, como Dios, entre panes tantálicos, humana impotencia de amor. Yo le miro al andrajo. Y él pudiera darnos el corazón; pero la suerte aquella que en sus manos aporta, pregonando en alta voz, como un pájaro cruel, irá a parar adonde no lo sabe ni lo quiere este bohemio Dios. Y digo en este viernes tibio que anda a cuestas bajo el sol: ¡por qué se habrá vestido de suertero la voluntad de Dios!

«Il poeta — scrive Orrego — parla individualmente, particolarizza il linguaggio, però pensa, sente e ama universalmente». Questo gran lirico, questo gran soggettivo, si comporta come un interprete dell’universo, dell’umanità. Niente nella sua poesia ricorda il lamento egolatrico e narcisista del romanticismo. Il romanticismo del secolo XIX fu essenzialmente individualista; il romanticismo del novecento è, invece, spontaneamente e logicamente socialista, unanimista. Vallejo, da questo punto di vista, non solo appartiene alla sua razza, appartiene anche al suo secolo, al suo evo. [Jorge Basadre giudica che in Trilce Vallejo impiega una nuova tecnica ma che i suoi motivi continuano a essere romantici. Però la più sottile “nuova poesia”, nella misura in cui esagera il suo soggettivismo, è anch’essa romantica, come osservo a proposito di Hidalgo. In Vallejo c’è certamente molto del vecchio romanticismo e decadentismo fino a Trilce, ma il merito della sua poesia si avvalora per i gradi in cui supera e trascende questi residui. Inoltre, converrebbe intendersi previamente sul termine di romanticismo.]

È tanta la sua pietà umana che a volte si sente responsabile di una parte del dolore degli uomini. E allora accusa se stesso. Lo assale il timore, l’angoscia di stare anche lui rubando agli altri:

Todos mis huesos son ajenos; yo tal vez los robé! Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro; y pienso que, si no hubiera nacido, otro pobre tomara este café! Yo soy un mal ladrón... A dónde iré! Y en esta hora fría, en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas, y suplicar a no sé quién, perdón, y hacerle pedacitos de pan fresco aquí, en el horno de mi corazón ...!

La poesia degli Araldi neri è sempre così. L’anima di Vallejo si dà interamente alla sofferenza dei poveri.

Arriero, vas fabulosamente vidriado de sudor. La Hacienda Menocucho cobra mil sinsabores diarios por la vida.

Quest’arte segnala la nascita di una nuova sensibilità. È un’arte nuova, un’arte ribelle, che rompe con le tradizioni cortigiane di una letteratura di buffoni e scudieri. Questo linguaggio è quello di un poeta e di un uomo. Il grande poeta de Gli Araldi neri e di Trilce — questo grande poeta che è passato ignorato e sconosciuto per le strade di Lima tanto propizie e affezionate ai lauri dei giullari da festa — si presenta, nella sua arte, come un precursore del nuovo spirito, della nuova coscienza.

Vallejo, nella sua poesia, è sempre un’anima avida di infinito, assetata di verità. La creazione in lui è, allo stesso tempo, ineffabilmente dolorosa ed esultante. Questo artista non aspira se non ad esprimersi puramente e innocentemente. Si spoglia, per questo, di ogni ornamento retorico, si sveste di ogni vanità letteraria. Giunge alla più austera, alla più umile, alla più orgogliosa semplicità nella forma. È un mistico della povertà che si scalza affinché i suoi piedi conoscano la durezza e la crudeltà del suo cammino. Ecco quello che scrive ad Antenor Orrego dopo aver pubblicato Trilce: «Il libro è nato nel più grande vuoto. Sono responsabile di esso. Assumo tutta la responsabilità della sua estetica. Oggi, e forse più che mai, sento gravare su di me un fin’ora sconosciuto obbligo sacrissimo, di uomo e di artista: quello di essere libero! Se non sarò libero oggi, non lo sarò mai. Sento che l’arco della mia fronte vince la sua più impervia forza ed eroicità. Mi do nella forma più libera che posso e questo è il mio maggiore frutto artistico. Dio sa fino a dove è certa e vera la mia libertà! Dio sa quanto ho sofferto perché il ritmo non trapassasse questa libertà e cadesse in libertinaggio! Dio sa fino a che precipizio raccapricciante mi sono affacciato, colmo di paura, timoroso che tutto vada a morire nel profondo perché la mia povera anima viva!». Questo è inconfondibilmente l’accento di un vero creatore, di un autentico artista. La confessione della sua sofferenza è la miglior prova della sua grandezza.

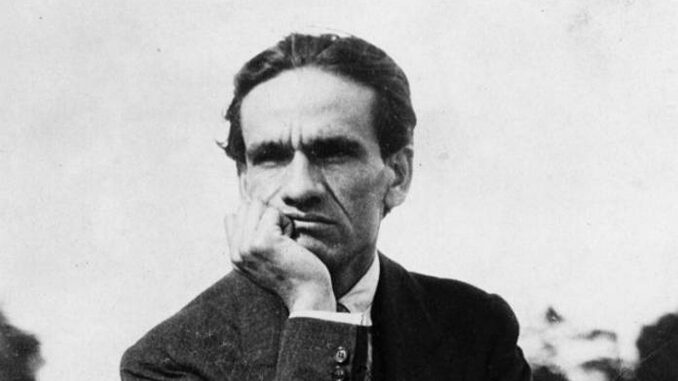

© Traduzione Fabrizio Pinna 2016/2021. José Carlos Mariátegui (1894-1930), “César Vallejo”, in Id., 7 ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, Lima 1928. Il saggio era stato anticipato in due numeri della rivista Mundial (Lima 23 e 28 luglio 1926), che poi Mariátegui inviò a Vallejo, come si legge in una delle poche lettere del loro carteggio che si è conservata, testimonianza anche dell’amichevole stima reciproca tra i due intellettuali peruviani, attivisti di un loro “marxismo critico e creativo” (Ricardo González-Vigil):

Parigi, 10 Dicembre 1926 Mio caro compagno: La ringrazio per il valore del benevolo giudizio che mi invia pubblicato in "Mundial", relativo al mio lavoro letterario. Vari passaggi del suo affettuoso saggio portano tale volontà di comprensione e riescono a interpretarmi con tanta penetrante agilità, che leggendoli mi sono sentito scoperto per la prima volta e come rivelato in modo conclusivo. Il suo saggio, soprattutto, è pieno di buona volontà e di talento. La ringrazio, caro compagno, per entrambe le cose. Ho ricevuto "Amauta". Seguo con fraterna e fervente simpatia le circostanze e gli sforzi culturali della nostra generazione, alla cui testa è lei e sono altri spiriti sinceri come il suo. In questi giorni le invierò con ogni affetto qualche lavoro per "Amauta", il cui esito nell'azione rinnovatrice in America celebro di cuore, poiché come lei mi dice, è "il nostro messaggio". Credo che questa risonanza debba crescere, contribuendo così a densificare sempre più la sana ispirazione peruviana della nostra azione di fronte al continente e di fronte al mondo. Prossimamente le scriverò circa il libro che mi chiede per la Editorial Minerva. Può essere che questo libro sia pronto tra brevissimo. Un affettuoso saluto per tutti i buoni amici di "Amauta" e per lei uno stretto abbraccio dal suo devoto compagno. César Vallejo