di Alfredo Sgarlato – Da alcuni mesi a questa parte mi sono innamorato di Graham Greene, uno scrittore che avevo sempre trascurato. Non so perché, forse dentro di me lo avevo bollato come troppo “mainstream”, avevo letto solo “Il potere e la gloria” (1940), perché citato in una canzone dei Prefab Sprout, gruppo culto dei miei anni selvaggi; ma rispetto ai due protagonisti, il prete alcolista e l’ingenuo rivoluzionario messicano, le mie simpatie erano opposte a quelle dell’autore.

Avevo visto alcuni film tratti da Greene, ovviamente l’epocale “Il terzo uomo” e, sempre diretto da Carol Reed, l’altrettanto bello “Idolo infranto”, magnifica storia di solitudine infantile, girata con una tecnica da far impallidire qualsiasi eroe del postmoderno, e il divertentissimo “Il nostro agente a L’Havana”, con un grande Alec Guinness. Avevo visto la brutta trasposizione de “Il console onorario”, con Richard Gere all’epoca astro nascente, e quella bellissima di “Fine di una storia”, diretta dal sottovalutato perché troppo eclettico Neil Jordan.

Poi, come mi capita spesso, trovo per caso alcuni vecchi libri salvati dal macero, su bancarelle, negli scaffali di associazioni culturali, la curiosità vince e mi imbatto in tre capolavori. Sono tre romanzi scritti da Greene nella seconda parte della vita, quando lo scrittore aveva perso la fede cristiana che lo aveva guidato per gran parte di essa. Uomo tormentato, depresso, donnaiolo, spia, viaggiatore, Greene traspondeva parti di sé, e dei mille suoi incontri (tra cui il mitico Kilby, la spia doppiogiochista: non si scoprì mai se Greene non sapeva, sapeva e faceva finta di non sapere per smascherarlo, o se sapeva e scelse l’amico e non la patria) nei personaggi dei suoi romanzi. Un tema ricorrente è l’amicizia tra un cinico e un idealista, entrambi destinati alla sconfitta.

Ne “I commedianti” (1966) l’Haiti di Duvalier è il teatro dell’incontro tra personaggi molto male assortiti, avventurieri, predicatori, maggiordomi, ribelli, servi della dittatura. Ogni personaggio è descritto con finezza incredibile, il cinico si riscatta, l’idealista deve fuggire, l’eroe è sconfitto, il corrotto sconfitto ancora più duramente. Su tutto l’atmosfera sensuale che sempre innerva i romanzi di Greene (i cui personaggi sono molto succubi del fascino femminile, il difetto peggiore per un agente segreto) e la condanna senza appello per dittature e potere. Anche da questo libro è stato tratto un film, con Liz Taylor e Richard Burton, ma non l’ho mai visto e le recensioni sono negative.

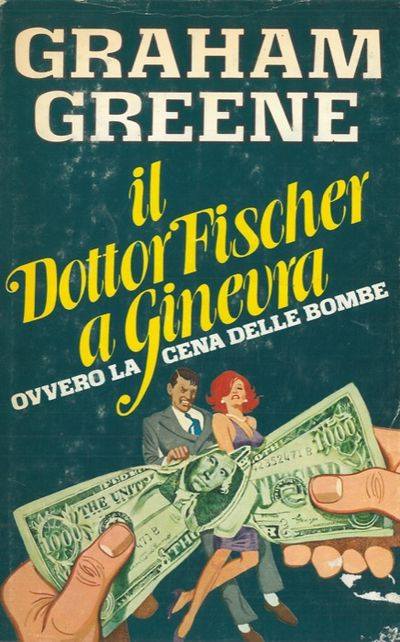

In “Il dottor Fischer a Ginevra” (1980) un uomo qualunque, un vedovo di mezza età, incontra una bellissima ragazza che detesta il proprio padre. Costui è un uomo incredibilmente ricco, che ha un singolare divertimento: invitare a cena un gruppo di nobilastri cialtroni, e vedere fino a che punto accettano di farsi umiliare in cambio di regali strepitosi. Una magnifica satira sul capitalismo e sul servilismo (Greene non era politicamente incasellabile, certamente gli piacevano di più i perdenti, sia che fossero comunisti o anticomunisti) a tratti esilarante a tratti drammatica, in cui i due protagonisti, disillusi dalle bruttezze della vita, discutono dei temi più alti.

Ed eccoci a “Il console onorario” (1973). Inizialmente mi respingeva, forse memore del brutto film. Nelle prime pagina sembra un noir qualunque. E poi si rivela per quel che è, un capolavoro degno di Dosotevskij. Sullo sfondo delle dittature del terzo mondo, il crescendo drammatico del caso (o del destino?) porta i personaggi in qualcosa troppo più grande di loro. Ed ecco il meraviglioso dialogo tra il cinico e l’idealista, il primo che chiede dov’è Dio in un mondo dove un innocente può essere ucciso per sbaglio, e il secondo che gli risponde che Dio è anche uomo, quindi può essere sia buono che crudele, sia intelligente che stupido, come possono essere gli umani. Eppure c’è una sorta di Grazia che porta ognuno verso il riscatto morale.

In un suo articolo David Foster Wallace si chiede perché nella letteratura contemporanea non si affrontino più temi forti, filosofici, come si faceva nel romanzo dell’800. Secondo lui chi scrivesse un monologo come quello del Grande Inquisitore sarebbe liquidato con l’ironia o con l’accusa di pretenziosità, accusa che io girerei volentieri agli adoratori di Narciso dell’autofiction. Graham Green è stato l’ultimo dei classici, capace di unire trama, psicologia e profondità, rispettando la complessità dei punti di vista. Oggi il postmodernismo sembra un vezzo dimenticato e ci sono nuovi scrittori (Whitehead, Sanders, Franzen, Viet Than Nguyen) che provano a ricominciare a scrivere grande letteratura. Ci sarà un nuovo Greene in vista? Ne avremmo molto bisogno.

Post scriptum: mentre scrivevo queste righe ho scoperto di avere in casa un altro romanzo di Greene “L’americano tranquillo” (1955), comprato molti anni fa quando ancora non sapevo che un giorno mi si sarebbe scatenata la passione per lo scrittore inglese e dimenticato su uno scaffale. Mi ha entusiasmato meno dei tre recensiti sopra, ma è comunque da leggere. Qui si parla meno di Dio e più di politica, e lo scontro tra l’idealista e il cinico potrebbe diventare scontro assoluto tra il Bene e il Male, se Greene fosse così ingenuo da fare una distinzione così grossolana. Lo scrittore fa dire a un personaggio: “prima o poi bisogna scegliere da che parte stare, se si vuole restare umani”. Quale conclusione migliore per un articolo?